元気ないね😲

母さんが元気でいてくれることはありがたいんだけど・・・😭

大丈夫?頑張りすぎて君が倒れたら大変だよ

認知症の家族を介護していると、心も体もすり減っていくような日々が続きます。

「自分しかいないから」と無理を重ねていませんか?

認知症の介護の負担が大きい理由は、介護時間の長さだけでなく、本人とのコミュニケーションの難しさや、感情面でのストレスが非常に大きいためです。

この記事では、認知症介護の現実的な負担と、その対処法、周囲との関係性についてお話しします。

認知症介護のストレスはなぜ大きいのか?

寝たきりの人を介護してる人と比べたららくなんだろうけど・・・

認知症の介護は周りからはわかりにくくても精神的なストレスがかかるんだよ

以下は認知症介護が、他の介護と比べて精神的負担を重くしている主な理由です。

【意思疎通の難しさ】

言葉が通じにくく、何度も同じ説明が必要になる

※母は難聴も加わり、大きな声で繰り返し話さなければなりませんでした。

【予測できない行動】

徘徊、暴言、暴力、排泄の失敗など

※母の場合、幸い徘徊や暴力はありませんでしたが、物盗られ妄想のため興奮状態となることが度々あり、大声で「警察呼ぶよっ!」と怒鳴られることもありました。

【介護時間が長期化しやすい】

認知症は進行性で、何年にもわたる介護になることが多い

【周囲の理解が得られにくい】

「普通に見えるから」と誤解されやすい

※母の周りの方々に協力をお願いしたいときも困りました。認知症の症状にはムラがあり、特に他人と接する時には改善するのです。また『取り繕い』も多く、外からは本当にわかりにくいのだと感じました。

これらが積み重なり、介護者は「いつ終わるかわからないトンネルの中にいるような感覚」に陥ることがあります。

介護者との続柄による違いとは?

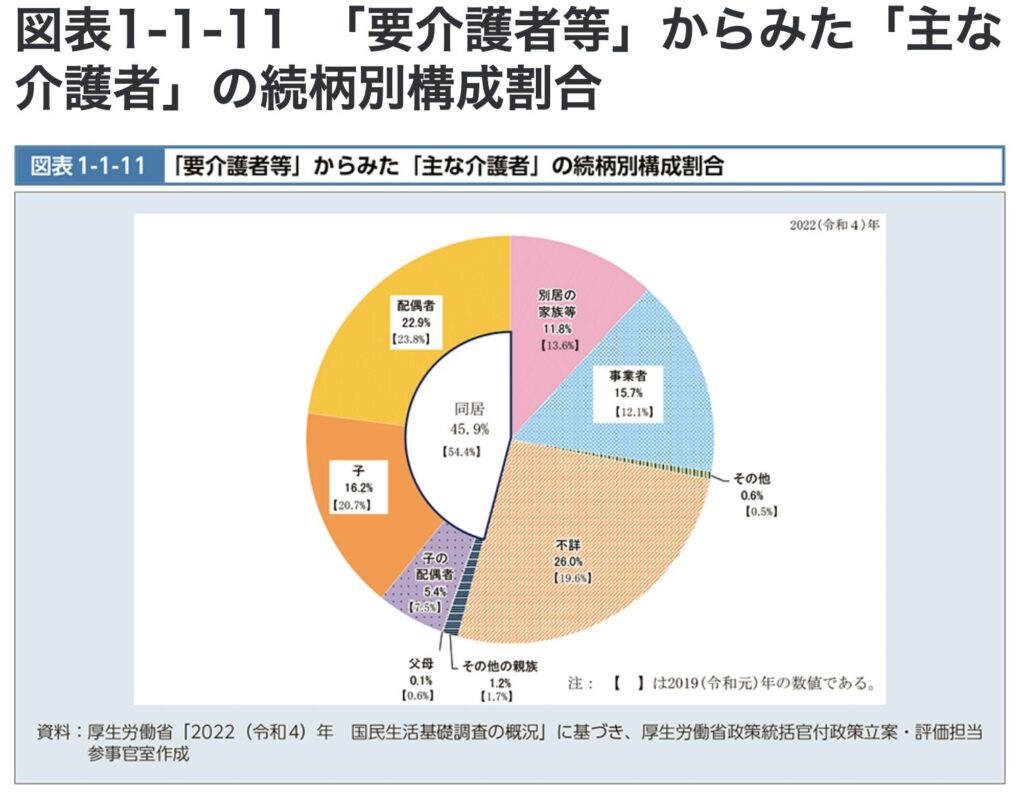

厚生労働省の調査では、「要介護者等」からみた「主な介護者」は、同居の家族等が45.9%となっています。 内訳をみると、「配偶者」が22.9%、「子」が16.2%、「子の配偶者」が5.4%と続きます。

また、介護を担う人の立場によって、感じるストレスの種類や大きさには明確な差があります。

【配偶者が介護するケース】

自身も高齢であることが多く、身体的負担や共倒れのリスクが高くなります。

パートナーの人格が変わってしまうことへの心理的ショックも深刻です。

【子どもが介護するケース】

仕事(子育て)との両立で時間的・精神的に追い詰められることが多く、介護離職という深刻な問題につながることもあり、その結果、親の年金などに頼って生活しながら介護を続ける共依存的な関係に陥るケースもあります。

【実の娘が親を介護するケース】

娘が親を介護する際には、親子間の遠慮のなさから、親がわがままを言ったり、娘の言うことを聞かない場面が生じやすく、娘にとって精神的な負担となります。長年の親子関係が影響を与えることがあります。

特に父親を介護する場合は、異性であることへの心理的抵抗が生まれることもあります。

【子供の配偶者(嫁)が担う場合】

介護の義務は法律上、長男の嫁に課せられるものではなく、夫婦で話し合い、協力していくことが重要です。

【きょうだいや親戚などが担う場合】

主な介護者の立場になりにくいため、実質的負担は少なくても精神的な距離感や責任感に悩むことがあります。

このように、「誰が介護するのか」によって、向き合う課題も異なり、それぞれに合ったサポートも必要になります。

※母は独居生活で、主な介護者は別居(母宅まで車で10分)の娘という状況でしたが、かなりのストレスを感じました。同居となればこの何倍も大変だろうと思います。

介護の負担や孤独から抜け出すために

頑張りすぎていないか、少し介護の体制について考えてみようよ🌈

「家族だから頑張るべき」「愛情があれば乗り越えられる」という考えがプレッシャーになることがあります。

でも、つらいものはつらい。あなたが感じている負担は、決して特別なものではありません。認知症介護者の多くが、同じような悩みを抱えています。

あなたが倒れてしまっては、共倒れになってしまいます。

ご本人との良い関係を続けるためにも、時には「逃げる」ことも、「頼る」ことも選択肢の一つです。

介護サービスに頼る

・地域包括支援センターや介護支援専門員(ケアマネ)を活用しましょう。

・デイサービス・ショートステイの利用で介護から一時的に離れる「レスパイトケア」は、介護者の命綱です。

※公の介護サービスについては期待しすぎないようにしなくてはいけません。認知症の場合、手はかかるのに比較的足腰はぴんしゃんとしているので介護認定は重くならないという印象です。あくまで一時的に介護から離れる、認知症の進行を遅らせるレベルでした。

仕事中に連れもどさなければいけない、職場へ頻繁に電話をかけてくるなど、私自身の生活にも支障が出てくるほどでしたが、ケアマネージャーに相談しても自宅での独居生活を続ける方向でしか支援を考えてもらえませんでした(当時の母の介護度は「要支援2」でしたから、たぶん介護保険の範囲ではそこまでフォローできないのでしょう)。

結局のところ、私は自力で施設探しをし、母には”サービス付き高齢者住宅”へ入所してもらいました。外出には施設スタッフさんの見守りがありますし、他の入所者さんやスタッフさんとの喋りもクッションになってくれました。

「 完璧な介護」を目指さない

・完璧を求めすぎない考え方を身につけ、周囲を頼ることを意識しましょう。

・小さなミスは誰にでもあります。自分を責める必要はありません。

責任感が強くて真面目な人は、「すべて完璧にやらなくてはいけない」と抱え込んでしまいがちです。しかし、介護は人を相手にする作業であるため、思うように進まないことも多くあります。介護における完璧主義は、介護者自身の心身の健康を損なう可能性のある、注意すべき問題です。

※これについては私は大いに反省しなくてはいけません。どうも完璧にこなそうとする気持ちが強くて、結果的に母に対する言葉がきつくなってしまっていました。

一生懸命やっても思うようにいかないことが多いんですよね。

病院への受診の段取りでは、出かける前に着ているものが汚れていて着替えなくてはいけなかったり、長々とトイレに入る、「行かない!」「うまいもの食べに行こう!」と思うように動いてくれないなど、予約時間に遅れがちでハラハラします。

薬の服用も心不全や不整脈、高血圧があるのに、飲み忘れが度々で心配です。

買い物は、本人が不自由ないよう身の回りのものや、訪問介護の方が困らないように備品(掃除や洗濯の際の消耗品も)の調達に常に心配りが必要ですが、急に減りが早くなったと思ったらまとめて隠してあったり・・・あげればきりがない。

でも、残された一緒にいられる日々をなるべく笑って過ごせることも大事ですね。

『本人のため』と『介護者の負担』のバランスにも気をつける

・ケアマネージャーや介護サービススタッフは、先に『本人のため』を考えます。

・ケアマネージャーや介護サービススタッフには個人差があります。

・時々立ち止まって自分が無理をしていないか見直しましょう。

初めての認知症の介護では、『本人のため』と『介護者の負担』のバランスにも気をつけなくてはいけません。ケアマネージャーや介護サービススタッフは、一生懸命『本人のため』を思って助言をしてくれますが、考えの個人差もあり、時々立ち止まって自分が無理をしていないか見直すことも必要です。あなたが一番本人のことをわかっているのですから、お互いにとって一番よいバランスを考えてみましょう。

※母がサービス付き高齢者住宅へ入所した際、ケアマネージャーから「なるべくできることはしたほうが良いので、朝ご飯は自分で用意して部屋で食べることにしましょう」と言われ、かえって日々の買い物で大変になり、母からも「私もみんなと一緒に食べたい」と訴えられ板挟みになりました。後に施設の方の口添えもあり、施設で朝ご飯を出してもらえるようになりましたが。

また、訪問介護では簡単な買い物(お菓子など)を兼ねて散歩をお願いしていたのですが、ある日「雨でも散歩できるように長靴とカッパを用意してください」と言われました。母は膝が悪く外履きにオーダーメイドの足底板を使用してましたし、押し車ですり足歩行でしたので「雨降りは散歩は無くてよいです」とお断りしました。

介護者同士のつながりを持つ

・「状態をわかっていてもらえる人」「見守ってもらえる人」「介護者のグチを聞いて暮れる人」などの協力者をつくり始めましょう。

・SNSや介護者カフェ、オンラインサロンなどで体験を共有しましょう。

一人で対応し続けると心が持ちません。ご家族や親戚、近所の信頼できる人に、あるいはオンラインで同じ体験をしている人に話を聞いてもらえるだけでも負担は大きく変わります。

まとめ

今回は、認知症介護の負担と、ストレスを軽減する方法などについてご紹介しました

まずは、介護全体の中でも、認知症の介護は特に負担が大きいことを理解しましょう。

介護のストレスを軽減するために以下を考えてみましょう。

1,介護サービス(デイサービス・ショートステイ)の利用で介護から一時的に離れる

2,「 完璧な介護」を目指さない

3,『本人のため』と『介護者の負担』のバランスにも気をつける

4,介護者同士のつながりを持つ

最後までご覧いただきありがとうございました。

少しでもご家族の介護負担が軽くなり、御本人との残された時間を悔いのないように送っていただけますように。

コメント